低酸素脳症:酸素不足が招く脳への影響

防災を知りたい

『低酸素脳症』って、簡単に言うとどういうことですか?

防災アドバイザー

簡単に言うと、脳に十分な酸素が届かなくなって脳が傷ついてしまう病気のことだよ。酸素が足りなくなるのは、血の流れが悪くなったり、血液自体が酸素をうまく運べなくなったりすることが原因なんだ。

防災を知りたい

心臓が止まってしまうと、どうして脳に酸素が行かなくなるんですか?

防災アドバイザー

心臓は体中に血液を送るポンプの役割をしているよね。心臓が止まると、このポンプが動かなくなるから、血液が脳まで届かなくなり、脳に必要な酸素も届かなくなってしまうんだ。

低酸素脳症とは。

災害時などにおける健康被害に関係する言葉「低酸素脳症」について説明します。低酸素脳症とは、血液の循環が悪くなったり、呼吸がうまくいかなくなったりすることで、脳に十分な酸素が行き渡らなくなり、脳に障害が起こる病気のことです。酸素不足と血流不足が同時に起こることが多いため、低酸素性虚血性脳症とも呼ばれます。心臓の筋肉が壊死する心筋梗塞や心臓が止まる心停止、ショック状態、窒息などが原因となります。心臓が止まると脳への酸素供給が途絶え、数秒で意識を失います。3分から5分以上心臓が止まると、たとえ心臓が再び動き始めても、脳に障害が残る蘇生後脳症になる可能性があります。蘇生後脳症が重い状態かどうかを予測する要素として、心臓が再び動き始めてから24時間以内に、ミオクローヌスという筋肉の痙攣やてんかんのような発作が続く状態になること、瞳孔の反応や角膜反射がなくなること、3日後も体を動かせなかったり、手足が伸びきった状態になることなどがあります。治療では、血圧を保つだけでは十分ではなく、全身の臓器や組織に血液が行き渡るようにすることが大切です。さらに、心臓が止まった後に意識が戻らない蘇生後脳症の患者さんは、血糖値や体温が上がりやすい状態になることが多く、これらの高血糖と高体温は、脳の回復を悪くする大きな原因となります。そのため、血糖値と体温を適切に管理し、呼吸や血液の循環をきちんと管理することで、脳への二次的なダメージを最小限に抑える必要があります。近年では、心臓が再び動き始めた後も意識が戻らない患者さんに対して、脳を低温にする治療を行うことで、回復する可能性が高まることが報告されています。

酸素不足と脳の損傷

私たちの脳は、活動のためにたくさんの酸素を必要とします。体の他の部分に比べて、脳は酸素の消費量が非常に多く、常に新鮮な酸素が供給され続けなければなりません。酸素は血液によって脳に運ばれますが、心臓や肺の働きが弱まったり、呼吸がうまくできなくなったりすると、脳への酸素供給が滞ってしまいます。これを低酸素症と言います。脳が酸素不足の状態に陥ると、脳細胞は正常に働くことができなくなり、損傷が始まります。これが低酸素脳症と呼ばれる病気です。

酸素不足の状態が短ければ、脳細胞への影響も少なく、回復できる可能性が高いですが、酸素不足の状態が長く続けば続くほど、脳への損傷は深刻になり、様々な後遺症が残る可能性が高まります。例えば、記憶力や思考力の低下、運動機能の障害、意識障害など、生活に大きな支障をきたす症状が現れることがあります。重症の場合には、植物状態に陥ったり、命を落としたりする危険性も否定できません。

低酸素脳症は一刻を争う病気です。もし、呼吸困難や意識障害など、低酸素脳症の疑いがある症状が現れたら、すぐに救急車を呼ぶなどして、医療機関を受診することが大切です。早期に酸素供給を再開し、脳への酸素不足状態を解消することが、後遺症を最小限に抑えるために重要です。また、普段から健康に気を配り、心臓や肺の病気を予防することも、低酸素脳症を防ぐ上で大切なことです。バランスの取れた食事、適度な運動、禁煙などを心がけ、健康な生活を送りましょう。

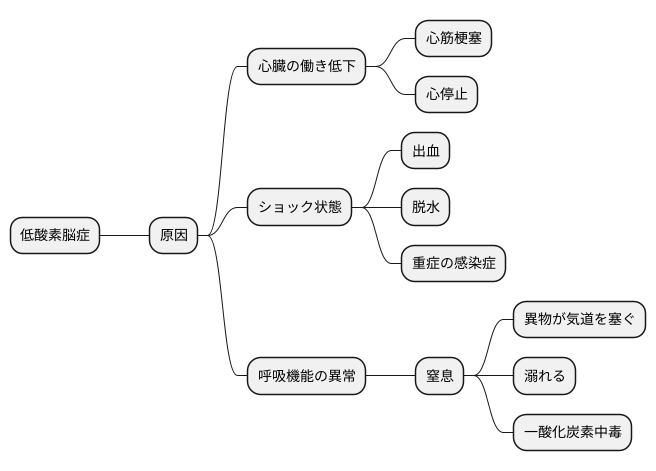

低酸素脳症の主な原因

低酸素脳症とは、脳に十分な酸素が供給されない状態が続くことで、脳細胞が損傷を受け、様々な神経学的障害を引き起こす深刻な病気です。この病気の原因は多岐にわたりますが、大きく分けて心臓や血管、呼吸機能の異常が主な原因として挙げられます。

まず、心臓の働きが低下することで、全身への血液循環が滞り、脳への酸素供給が不足するケースがあります。代表的な例として、心筋梗塞が挙げられます。心筋梗塞は、心臓の筋肉に血液を供給する冠動脈が詰まることで、心臓の筋肉が壊死してしまう病気です。これにより心臓のポンプ機能が低下し、脳を含む全身への酸素供給が滞ります。また、心臓が突然停止する心停止も、低酸素脳症の大きな原因の一つです。心停止は、心臓が血液を送り出すポンプ機能を完全に失ってしまう状態で、直ちに適切な処置が行われないと、脳への酸素供給が途絶え、深刻な脳損傷につながります。

次に、体の循環機能が低下するショック状態も、低酸素脳症を引き起こす原因となります。ショック状態とは、急激な血圧低下により、全身の組織への酸素供給が不足する状態です。出血や脱水、重症の感染症などが原因で起こり、脳への酸素供給も著しく低下します。

さらに、呼吸機能の異常も低酸素脳症の重要な原因です。窒息は、呼吸が停止することで、酸素が肺に取り込まれず、血液中の酸素濃度が低下する状態です。異物が気道を塞ぐ、溺れる、一酸化炭素中毒などが窒息の原因として挙げられます。呼吸が停止すると、脳への酸素供給が途絶え、低酸素脳症に陥ります。

これらの原因によって引き起こされる低酸素脳症は、迅速な対応が不可欠です。脳細胞は酸素供給が断たれると、数分以内に損傷を受け始めます。一刻も早く酸素供給を再開し、脳へのダメージを最小限に抑えることが重要です。そのため、低酸素脳症の疑いがある場合は、直ちに医療機関を受診し、適切な治療を受ける必要があります。

心停止後の脳への影響

心臓が停止すると、血液の循環が止まり、脳への酸素供給が途絶します。酸素は脳の活動に不可欠であり、供給が断たれると、脳細胞は急速にダメージを受け始めます。ほんの数秒で意識を失い、ものの数分で脳の機能に深刻な影響が出始めます。3分から5分以上心臓が停止した状態が続くと、たとえ心臓の動きが再開したとしても、脳に回復不能な損傷を負う可能性が高くなります。この状態は、蘇生後脳症と呼ばれ、深刻な後遺症を残す大きな原因となります。

蘇生後脳症の症状は、意識障害から始まります。意識が戻らない、戻ってもぼんやりしている、呼びかけに反応しないといった状態が見られます。また、けいれん発作を起こす場合もあります。これは、脳への酸素供給不足によって神経細胞が過剰に興奮することで起こります。さらに、瞳孔反応の消失も重要な兆候です。光を当てても瞳孔が収縮しない場合は、脳幹と呼ばれる生命維持に重要な部分に損傷が生じている可能性があります。運動機能の低下もよく見られる症状です。手足が麻痺したり、うまく動かせなくなったり、歩くことが困難になるといった運動障害が現れることがあります。これらの症状は、脳のどの部分が損傷を受けたか、また損傷の程度によって大きく異なります。

迅速な心肺蘇生と適切な集中治療の実施が、蘇生後脳症の予防、そして後遺症の軽減に不可欠です。一刻も早く心臓の動きを再開させ、脳への酸素供給を再開することで、脳へのダメージを最小限に抑えることができます。蘇生後は、体温管理や呼吸管理など、脳の回復を促すための集中的な治療が行われます。早期の発見と適切な対応が、社会復帰の可能性を高める上で極めて重要です。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 心臓停止の影響 | 血液循環停止→脳への酸素供給途絶→脳細胞ダメージ→意識消失→脳機能障害→蘇生後脳症 |

| 蘇生後脳症 | 深刻な後遺症を残す可能性のある状態 |

| 蘇生後脳症の症状 | 意識障害、けいれん発作、瞳孔反応の消失、運動機能の低下 |

| 意識障害 | 意識が戻らない、戻ってもぼんやりしている、呼びかけに反応しない |

| けいれん発作 | 酸素供給不足による神経細胞の過剰興奮 |

| 瞳孔反応の消失 | 脳幹の損傷の可能性 |

| 運動機能の低下 | 手足の麻痺、運動障害 |

| 症状の程度 | 損傷部位と程度による |

| 予防と後遺症軽減 | 迅速な心肺蘇生と適切な集中治療 |

| 蘇生後の治療 | 体温管理、呼吸管理など |

| 早期発見と対応 | 社会復帰の可能性向上に重要 |

低酸素脳症の治療の重要性

低酸素脳症とは、脳への酸素供給が不足することで、脳細胞が損傷を受ける状態です。主な原因は、心停止や呼吸停止、一酸化炭素中毒など、呼吸や循環に関連するものが多いです。この脳への酸素不足は、短時間であっても重大な後遺症を残す可能性があり、迅速な治療が不可欠です。低酸素脳症の治療において、血圧の維持は確かに重要ですが、それだけでは十分ではありません。血圧が正常範囲内であっても、必ずしも全身の臓器や組織、特に脳に十分な酸素が供給されているとは限らないからです。大切なのは、全身の血管の状態を良好に保ち、脳を含む全身への血流を維持することです。これにより、酸素を運ぶ血液が体の隅々まで行き渡り、細胞の働きを維持することができます。また、心停止後には、高血糖や高体温といった症状が現れることがあります。高血糖は、血液の粘度を高め、細い血管での血流を阻害する可能性があります。高体温は、脳の代謝を亢進させ、酸素需要を増加させ、脳へのダメージを悪化させる要因となります。そのため、これらの症状を早期に発見し、適切な管理を行うことが、二次的な脳損傷を防ぐ上で重要です。具体的には、インスリン投与による血糖値のコントロールや、冷却装置などによる体温管理といった治療が必要となるでしょう。適切な呼吸管理と循環管理を行い、脳への酸素供給を維持することで、低酸素脳症による後遺症を最小限に抑えることが期待できます。意識障害や運動麻痺、認知機能の低下といった後遺症は、患者さんの生活の質を著しく低下させる可能性があるため、早期の集中的な治療が重要となります。

最新の治療法と展望

心停止後、意識が戻らない昏睡状態に陥る患者さんにとって、脳低温療法は近年注目を集める治療法です。この治療法は、脳の温度を下げることで、脳の活動を抑え、傷の広がりを防ぐことを目的としています。

具体的には、特殊な冷却装置を用いて、患者の体温を32度から34度くらいに数日間保ちます。体温が下がると、脳の活動が低下し、酸素の消費量も減ります。心停止によって脳への酸素供給が一時的に途絶えると、再開時に活性酸素が発生し、脳の細胞を傷つけてしまいます。脳低温療法は、この活性酸素の発生を抑え、脳へのダメージを最小限にする効果が期待されています。

臨床試験の結果、脳低温療法を受けた患者さんは、受けなかった患者さんと比べて、社会復帰できる可能性が高まることが報告されています。特に、意識レベルの改善や日常生活動作の自立度向上といった点で、有意な差が見られています。もちろん、すべての患者さんに効果があるとは限りませんが、重度の脳機能障害のリスクを減らす上で、有効な手段の一つと考えられています。

低酸素脳症は、酸素不足によって脳に深刻なダメージを与える病気ですが、脳低温療法のような新たな治療法の登場によって、救命率の向上だけでなく、後遺症を軽くする可能性も高まっています。今後の研究の進展により、さらに効果的で安全な治療法が確立されることが期待されます。医療技術の進歩は、低酸素脳症の患者さんとその家族にとって大きな希望となるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 治療法 | 脳低温療法 |

| 目的 | 脳の温度を下げることで、脳の活動を抑制し、傷の広がりを防ぐ |

| 方法 | 特殊な冷却装置を用いて患者の体温を32~34℃に数日間保つ |

| 効果 | 脳の活動低下、酸素消費量の減少、活性酸素の発生抑制、脳へのダメージの最小化 |

| 臨床試験結果 | 社会復帰の可能性向上、意識レベルの改善、日常生活動作の自立度向上 |

| 対象疾患 | 心停止後昏睡、低酸素脳症 |

| 将来の展望 | 更なる効果的かつ安全な治療法の確立 |

早期発見と迅速な対応

低酸素脳症は、脳に十分な酸素が行き渡らなくなることで起こる深刻な病気です。発見が遅れたり、適切な処置が遅れたりすると、脳に大きな損傷を与え、重い後遺症を残す可能性があります。そのため、いかに早く異常に気付き、迅速に対応できるかが非常に重要です。

低酸素脳症は、様々な原因で引き起こされます。例えば、心停止や呼吸停止、一酸化炭素中毒、窒息などが挙げられます。これらの原因によって、血液中の酸素濃度が低下したり、血流が滞ったりすることで、脳への酸素供給が途絶えます。症状としては、意識の混濁や消失、けいれん、呼吸困難、顔色の変化(チアノーゼ)などが現れます。乳幼児の場合は、ぐったりとして反応が鈍くなったり、母乳やミルクを飲まなくなったりすることもあります。

もしも周囲の人がこれらの症状を示した場合、ためらうことなく直ちに救急車を要請してください。救急隊員到着までの間は、気道確保や呼吸の確認を行い、必要であれば人工呼吸などの応急処置を行います。また、患者を安全な場所に移動させ、衣服を緩めて楽な姿勢を保つことも大切です。

医療機関では、酸素吸入や人工呼吸器による呼吸管理などを通して、脳への酸素供給を再開させます。その他、低体温療法や薬物療法など、症状や原因に応じた適切な治療が行われます。早期に発見し、迅速に酸素供給と適切な治療を開始することで、脳へのダメージを最小限に抑え、後遺症のリスクを軽減できる可能性が高まります。日常生活において、低酸素脳症の症状を正しく理解し、迅速な対応を心がけることで、大切な人の命と健康を守ることができます。