原子力災害対策重点区域とは何か

防災を知りたい

『原子力災害対策重点区域』って、何のことですか?

防災アドバイザー

原子力発電所で事故が起きたとき、放射線の影響が及ぶかもしれない範囲のことだよ。あらかじめ範囲を決めておいて、事故が起きたらすぐに人々を守れるように対策を考えておく区域なんだ。

防災を知りたい

どうしてそんな区域を決めておく必要があるんですか?

防災アドバイザー

事故の大きさや風向きによって、放射線の影響範囲は変わるから、あらかじめ想定しておいて、すぐに対応できるようにするためだよ。事故が起きたときに、落ち着いて避難誘導などができるように、前もって準備しておくことが大切なんだ。重点区域には、発電所からの距離に応じて、準備する対策が違う区域もあるんだよ。

原子力災害対策重点区域とは。

原子力発電所で事故が起きたとき、放射能や放射線の影響は、事故の状況や発電所の種類、天気、周りの環境、住んでいる人の状況などによって変わるので、その時々に合わせた対策が必要です。そこで、すばやく効果的に人々を守るため、あらかじめ事故が起こったと想定して、影響が出るかもしれない場所を決めています。これが『原子力災害対策重点区域』です。この区域では、原子力災害に特有の対策を重点的に行います。発電所の種類によって、発電所からの距離を目安に区域を決めています。実際に発電に使われている原子炉の場合は、世界基準や福島第一原発事故の教訓を踏まえて、『予防的防護措置を準備する区域』と『緊急時防護措置を準備する区域』が決められています。

区域設定の目的

原子力発電所のような危険を伴う施設では、事故が起きた場合に備えて、あらかじめ対策を立てておくことが大切です。ひとたび大きな事故が起きれば、広い範囲にわたって深刻な影響が出る恐れがあります。特に、放射性物質が漏れ出せば、人々の健康や暮らし、自然環境などに大きな被害が生じます。それを防ぐため、あらかじめ重点的に対策を行う区域を決めておく必要があります。これが原子力災害対策重点区域です。

この区域設定の一番の目的は、住民の安全を守ることです。事故が起きた際に、住民の方々が速やかに安全な場所に避難できるように、あらかじめ避難経路を確認したり、避難場所を指定したりすることが重要です。また、放射性物質から身を守る安定ヨウ素剤の配布や、屋内退避の指示などの防護措置も速やかに行う必要があります。原子力災害対策重点区域を設定することで、いざという時に、混乱なく対応できるよう準備を整えることができます。

平常時から備えておくことも重要です。地域住民や関係機関が協力して、避難訓練を定期的に実施することで、いざという時の行動を身につけることができます。また、防災資機材の整備や保管場所の確認、情報伝達手段の確保なども大切です。さらに、放射線に関する正しい知識を身につけるための学習機会を設けることも、住民の不安を軽減し、適切な行動をとるために役立ちます。原子力災害対策重点区域は、こうした様々な対策を重点的に進める地域として設定され、住民の安全を守るための重要な役割を担っています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 目的 | 住民の安全を守る |

| 事故時の対策 |

|

| 平常時の備え |

|

| 区域設定の意義 | 様々な対策を重点的に進める地域として、住民の安全を守るための重要な役割を担う |

区域設定の考え方

原子力災害は、ひとたび発生すると甚大な被害をもたらす可能性があるため、事前にどのような事態が起こり得るかを想定し、対策を講じておくことが重要です。原子力災害対策重点区域は、まさにそのための備えとして設定されています。事故の規模や種類、風向きや風速などの気象条件、地形や人口分布といった周辺環境など、災害の影響範囲を左右する要素は複雑に絡み合っています。そのため、一つの条件だけで区域を固定的に決めるのではなく、様々な状況を想定し、柔軟に対応できる枠組みが必要です。

原子力施設の種類ごとに、施設からの距離を目安に区域が設定されています。これは、原子炉の出力や燃料の種類などによって、事故の規模や影響範囲が異なるためです。例えば、発電能力の大きな原子力発電所は、より広範囲に影響を及ぼす可能性があるため、重点区域も広くなります。また、研究用の原子炉など、比較的小規模な施設の場合は、重点区域も狭く設定されます。

あらかじめ区域を設定しておくことで、事故発生時にどの地域でどのような対策が必要になるかを事前に把握できます。例えば、住民の避難計画や、放射性物質の拡散を防ぐための対策、医療体制の確保など、迅速かつ的確に対応するために必要な準備を整えることができます。想定される事態に応じて、あらかじめ対策を準備しておくことは、災害発生時の混乱を防ぎ、被害を最小限に抑える上で極めて重要です。これにより、人命を守り、地域社会の安全を確保することに繋がります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 原子力災害の特徴 | 甚大な被害の可能性、事前の想定と対策が重要 |

| 原子力災害対策重点区域設定の目的 | 災害発生時の備え |

| 影響範囲決定要因 | 事故規模、種類、風向き、風速、地形、人口分布など |

| 区域設定の考え方 | 様々な状況を想定した柔軟な対応 |

| 施設の種類と区域設定 | 施設からの距離、原子炉出力、燃料の種類など |

| 区域設定の例 | 発電能力大 → 重点区域広、研究用原子炉 → 重点区域狭 |

| 事前対策の例 | 住民避難計画、放射性物質拡散防止対策、医療体制確保 |

| 事前対策の効果 | 迅速・的確な対応、混乱防止、被害最小限化、人命保護、地域社会安全確保 |

二つの区域:予防的防護措置区域と緊急時防護措置区域

原子力発電所が起こすかもしれない災害に備えるため、あらかじめ重点的に対策を行う区域が定められています。この区域は、影響を受ける可能性の大きさによって、大きく二つに分けられます。一つは「予防的防護措置を準備する区域」の略称で呼ばれる区域です。もう一つは「緊急時防護措置を準備する区域」の略称で呼ばれる区域です。

まず、予防的防護措置を準備する区域について説明します。この区域は、原子力発電所から比較的近い場所に設定され、事故が起きた際に放射性物質の影響が大きく出る可能性が高い地域です。そのため、より念入りな対策が取られます。具体的には、放射性ヨウ素が甲状腺に溜まるのを防ぐ安定ヨウ素剤を、あらかじめ住民に配布します。また、いざという時のために、住民の避難計画を綿密に作成し、避難場所や経路を確認する訓練なども行います。

次に、緊急時防護措置を準備する区域について説明します。この区域は、予防的防護措置を準備する区域の外側に設定されています。事故の影響が予防的防護措置を準備する区域ほど大きくはないと考えられていますが、より広範囲の地域を想定しています。ここでは、住民への迅速で正確な情報伝達が重要となります。また、緊急時に住民が安全かつスムーズに避難できるよう、避難経路の確保や交通手段の整備なども行われます。

このように、二つの区域を設定し、それぞれの区域で適切な対策を行うことで、事故の規模や状況に応じた段階的な防護措置が可能となります。原子力災害から人々の命と健康を守るためには、こうした事前の準備と対策が非常に重要です。

| 区域 | 説明 | 対策 |

|---|---|---|

| 予防的防護措置を準備する区域 (PAZ) | 原子力発電所から比較的近い場所に設定。事故発生時、放射性物質の影響が大きい可能性が高い。 |

|

| 緊急時防護措置を準備する区域 (UPZ) | PAZの外側に設定。PAZより広範囲。事故の影響はPAZほど大きくはないと考えられる。 |

|

国際基準と福島第一原発事故の教訓

原子力災害から人々の命と暮らしを守るためには、世界共通の基準と過去の事故から得られた教訓を活かすことが大切です。特に、平成二十三年三月十一日に発生した東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故は、原子力災害の重大さを改めて私たちに認識させ、防災対策の大切さを強く印象づけました。この事故では、放射性物質の広範囲への拡散によって、多くの人々が避難を余儀なくされ、生活に大きな影響が出ました。

この事故の経験を踏まえ、原子力災害対策重点区域の設定が見直されました。具体的には、予防的防護措置準備区域(PAZ)と緊急防護措置準備区域(UPZ)の範囲が拡大され、より多くの住民を対象とした対策が強化されました。PAZでは、安定ヨウ素剤の事前配布や避難計画の策定、住民への説明会などが実施されています。また、UPZでは、住民の避難経路の確認や避難訓練の実施など、緊急時の対応がより迅速かつ円滑に行えるように整備が進められています。

国際的な基準もまた、原子力災害対策において重要な役割を果たしています。国際原子力機関(IAEA)は、原子力安全に関する基準や勧告を策定し、加盟国にその遵守を促しています。これらの基準は、福島第一原発事故の教訓も踏まえ、不断に見直しが行われており、世界の原子力安全の向上に貢献しています。

過去の事故の経験と国際的な基準を組み合わせることで、より効果的な原子力災害対策を構築することができます。原子力施設の安全性向上に向けた技術開発や、住民への防災教育の推進など、様々な取り組みを通じて、原子力災害のリスクを低減し、安全で安心な社会を実現していくことが重要です。福島第一原発事故の記憶を決して風化させることなく、将来の防災に役立て、二度と同じ過ちを繰り返さないように努めなければなりません。

| 要素 | 内容 |

|---|---|

| 福島第一原発事故の教訓 | 放射性物質の広範囲への拡散による避難、生活への大きな影響 |

| 原子力災害対策重点区域の見直し | PAZ(予防的防護措置準備区域)とUPZ(緊急防護措置準備区域)の範囲拡大 |

| PAZでの対策 | 安定ヨウ素剤の事前配布、避難計画の策定、住民への説明会 |

| UPZでの対策 | 住民の避難経路の確認、避難訓練の実施 |

| 国際原子力機関(IAEA)の役割 | 原子力安全に関する基準や勧告の策定、加盟国への遵守促進 |

| 今後の対策 | 原子力施設の安全性向上に向けた技術開発、住民への防災教育の推進 |

地域住民との連携

原子力災害から地域を守るためには、そこに住む人たちの理解と協力が欠かせません。住民一人ひとりが災害の危険性と対策について正しく理解し、主体的に行動できるよう、普段から備えることが大切です。

そのためには、原子力災害に関する知識を分かりやすく伝える機会を設ける必要があります。例えば、地域に密着した説明会や講演会を開催し、原子力発電所の仕組みや事故発生時の状況、放射線の影響などについて丁寧に解説することで、住民の不安や疑問を解消していくことが重要です。また、パンフレットやホームページ、地域広報誌などを活用し、より多くの住民に情報を届ける工夫も必要です。

避難訓練は、災害発生時の行動を身につける上で非常に有効です。定期的に訓練を実施し、避難経路の確認や避難場所での生活体験、放射線防護の手順などを実践することで、いざという時に落ち着いて行動できるよう備えることができます。訓練には、行政や事業者だけでなく、地域住民も積極的に参加し、共に課題を発見し改善していくことが大切です。

地域住民からの意見を丁寧に聞き、対策に反映させることも重要です。住民説明会やアンケート調査などを実施し、地域の実情や住民のニーズを把握することで、より効果的な対策を立てることができます。例えば、高齢者や障害のある方など、特別な支援が必要な方々への配慮や、地域独自の避難計画の策定など、住民の声を反映することで、地域に根ざした防災体制を構築することができます。

行政、事業者、そして地域住民が三位一体となって協力し、防災対策に取り組むことで、原子力災害による被害を最小限に抑えることができます。顔の見える関係を築き、互いに信頼し合い、地域全体で防災意識を高めていくことが、安全で安心な地域社会の実現につながります。

| 主体 | 活動 | 目的 |

|---|---|---|

| 住民 | 原子力災害に関する知識習得(説明会、講演会、パンフレット等) | 災害の危険性と対策の理解、主体的な行動 |

| 避難訓練への積極的な参加 | 避難経路の確認、避難場所での生活体験、放射線防護の手順などを実践 | |

| 意見提示(住民説明会、アンケート調査等) | 地域の実情や住民のニーズを反映した対策 | |

| 行政・事業者 | 説明会・講演会開催、情報提供(パンフレット、HP等) | 住民の不安や疑問の解消 |

| 避難訓練の実施、住民意見の収集と対策への反映 | 効果的な対策と地域に根ざした防災体制の構築 | |

| 行政・事業者・住民 | 三位一体の協力 | 原子力災害による被害の最小化、安全で安心な地域社会の実現 |

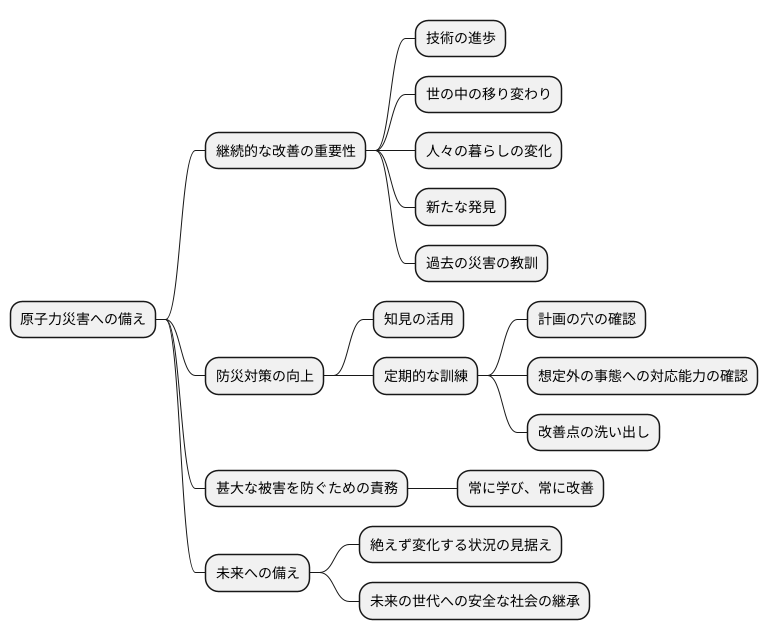

継続的な改善

原子力災害への備えは、一度準備を整えればそれで終わりというわけではありません。技術の進歩や世の中の移り変わり、人々の暮らしの変化に合わせて、常に手直しを加え、より良いものにしていく必要があります。まるで生き物のように、常に変化する状況に合わせて、対応を進化させていかなければならないのです。

新たな発見や過去の災害から得られた教訓は、防災対策をより効果的なものにするための貴重な財産です。これらの知見を真摯に受け止め、対策に反映させることで、より安全で確実な備えを築くことができます。また、机上の計画だけでなく、定期的に訓練を実施し、その結果を評価することも大切です。訓練を通して、計画の穴や想定外の事態への対応能力を確認し、改善点を洗い出すことができます。机上では完璧に見えても、実際にやってみるとうまくいかない部分が見えてくることはよくあることです。だからこそ、実践的な訓練と評価は欠かせません。

原子力災害は、ひとたび発生すれば甚大な被害をもたらす可能性があります。だからこそ、継続的な改善努力は私たちにとっての責務です。常に学び、常に改善していく姿勢を持つことで、原子力災害に対する備えを強化し、私たちの暮らしを守っていくことができます。まるで家の修繕のように、少しずつでも、継続的に手入れをすることで、大きな災害から大切なものを守ることができるのです。絶えず変化する状況をしっかりと見据え、未来の世代に安全な社会を引き継いでいくために、継続的な改善を続けていく必要があります。過去の教訓を忘れず、未来への備えを怠らないことが、原子力災害から人々を守り、安全な社会を築く基盤となるのです。